Menos es más, más es otra cosa

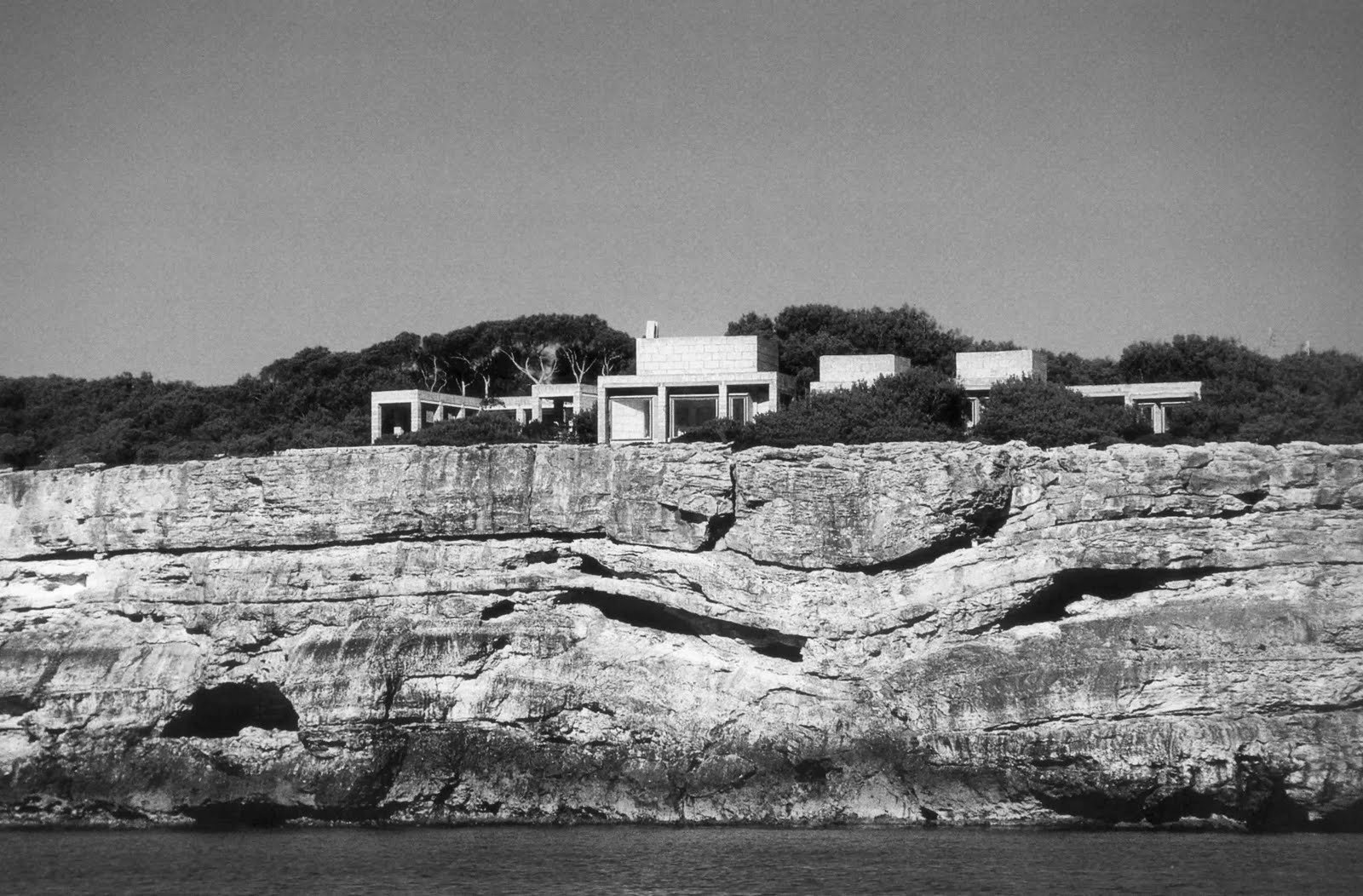

Can Lis de Jørn Utzon

Cuando Mies van der Rohe pronunció su célebre sentencia —«menos es más»—, no pensaba en una casita blanca frente al Mediterráneo, sino en las nuevas formas de lo habitable. Lo decía desde el acero y el vidrio de su pabellón en Barcelona, como quien deja que la belleza surja no del ornamento, sino de la renuncia. Y sin embargo, es en esa casita blanca, en ese muro encalado que refracta la luz como si fuera un pensamiento antiguo, donde la frase alcanza todo su poder evocador. Porque el menos no es solo formal. Es también ético. Es una forma de cuidar, de sostener la mirada, de habitar con pudor.

Los arquitectos siempre han peleado con la materia para decir lo indecible. Barragán entendía el color como una forma de silencio. Siza Vieira, en sus obras portuguesas, dibuja sombras que parecen recuerdos. John Pawson, el asceta inglés, habla del vacío con una delicadeza que ya querrían algunos místicos. Y hay algo de todo esto en las islas Baleares: una sensibilidad que no necesita demasiadas palabras, ni demasiadas cosas. Solo un gesto justo, una proporción honrada, una relación amable con la luz y con el tiempo.

Algunos espacios —los verdaderos— no nos dan lo que queremos, sino lo que nos hace falta. Un banco bajo una higuera. Una ducha exterior que deja ver el cielo. Una ventana sin cortina donde el mar entra cada mañana con su olor a sal y a mundo. En esos lugares no hay escenografía. Hay presencia. No hay diseño, hay intención. Y esa es la diferencia entre la decoración y la arquitectura. Lo primero tiene miedo del vacío. Lo segundo, lo busca.

Cuando imaginamos una casa en Menorca, no es difícil verla casi vacía: dos sillas de enea, una mesa con las patas desiguales, una cama baja contra la pared encalada. La luz entra como quien ya conoce el lugar, rebota sin apuro en los muros y se posa, sin buscar protagonismo, sobre el suelo fresco. La casa no intenta agradar. No persuade. Solo está. Y en su estar, acoge. Las tardes allí no avanzan: se disuelven lentamente, como si el tiempo, al cruzar el umbral, decidiera caminar descalzo. En un lugar así, se intuye que el verdadero lujo no es la amplitud ni la promesa de una piscina infinita, sino la posibilidad sencilla de un día que no necesite ser salvado.

El mundo, por supuesto, va en otra dirección. El mundo acumula, exhibe, demanda. El mundo quiere vistas y quiere mostrarlas. Y en medio de todo eso, hay quien aún apuesta por lo opuesto: por una estética del retiro, de la pausa, del habitar sin ruido. No se trata de volver al pasado, sino de extraer del presente lo más delicado. En un paisaje saturado de artificios, hay quienes aún saben reconocer esa arquitectura que no necesita alzarse, solo asentarse Spain Sotheby’s International Realty las encuentra, las elige, las ofrece. Propone una forma de habitar que no pasa por tener más, sino por vivir mejor. Una forma de mirar que pone el acento en los vacíos, no en los llenos

El minimalismo, en este contexto, no es una moda ni una estrategia decorativa: es una forma de protesta callada. Una voluntad de recorte frente al exceso, de forma frente a ruido. Como apunta Kois en la Revista Mercurio, «el minimalismo como corriente artística podría entenderse como una protesta estética que plantea eliminar lo superfluo y reducir las obras a lo esencial, empleando los elementos más básicos, como colores puros o formas geométricas simples». En arquitectura, esa protesta se convierte en volumen, en proporción, en pausa visual. Es un acto de confianza: confiar en que lo esencial basta. En que un muro blanco puede sostener más belleza que un catálogo entero. En que la luz, si se la deja, lo hace todo.

En Ibiza, he visto casas abiertas como poemas sin rima: techos altos, muros gruesos, patios interiores donde crece la buganvilla como si fuera una idea feliz. En Formentera, las casas parecen susurrar al mar. En Mallorca, la piedra seca cuenta historias que ni la historia recuerda. Y en Menorca, donde todo parece más calmo, las casas son casi siempre una forma de contemplación, de espera, de retirada.

Hay una ética del espacio que rara vez se menciona. El espacio nos forma, nos transforma. No es lo mismo vivir en un lugar donde la puerta siempre chirría que en uno donde el silencio es limpio. No es lo mismo abrir una ventana a un patio que a un algoritmo. En tiempos de hiperconectividad, la arquitectura puede ser también una tecnología del alma: un modo de desconectar para volver a mirar.

Se dirá que esto es elitismo. Que hablar de belleza en un mundo que arde es un gesto frívolo. Pero quizás sea justo lo contrario. Quizás insistir en lo esencial, en la dignidad de lo habitable, en la posibilidad de vivir con menos y vivir mejor, sea una forma de resistencia. Contra el ruido, contra la velocidad, contra el simulacro de abundancia que nos deja vacíos.

El futuro, si es habitable, tendrá que ser más como esas casas baleares: austero, conectado con la tierra, abierto al cielo. Menos cemento, más sombra. Menos decoración, más verdad. Menos artificio, más tacto. Habitar así no es una tendencia. Es una necesidad. Y en ese gesto —el de quitar en vez de poner, el de dejar espacio para lo que no se puede comprar— hay algo profundamente humano. Algo que no se mide en metros cuadrados ni en rentabilidades. Algo que se parece, acaso, a estar en paz.